【SDG11】跨過高屏溪:記2022年台灣社會學年會

【跨過高屏溪:記2022年台灣社會學年會】

文/邱毓斌 /屏東大學社會發展學系系主任

*史無前例的年會

社會發展學系於今年11月12、13日主辦了社會學界的年度盛事:「2022年台灣社會學年會」。台灣社會學會理事會每年選定一個團體會員系所來承擔主辦年會;今年的理事會特別通過決議,希望能跨越高屏溪,首度到屏東來舉辦社會學年會。社發系去年底系務會議針對此案,全票通過,終於讓這個試圖成真。

今年的社會學年會總共有216篇論文發表,兩天議程分為72個場次,除了各論文發表場次之外,還包括兩場向高中生與教師介紹社會學的專場、四場新書發表會、國科會主題研究發表會、社會學之實務應用論壇等等。手冊中議程表長達12頁,總參與人數超過了650名。

*「知。南。行。異」的學術饗宴

為了凸顯首次到屏東舉辦的意義,我們特別整理了近年社會學界四個概念,作為今年研討會的主題—詮釋社會發展的知識(知)、認識國內與國際之南北不平等(南)、對於行動主義的研究與介入(行)、區辯社會組成的差異及其後果(異),而成「知南行異」。我們委請社發系長期夥伴團體地球公民金會董事長李根政老師書法題字,配以國道三號斜張橋與大武山的照片,美工設計後的大會主視覺,多數與會者留下深刻印象。

大會安排兩位重量級老師進行主題演講,分別是中研院社會學研究所前所長謝國雄教授發表《他們為何打拼?我們為何研究?論田野理路》,以及政治大學社會系、前台灣社會學會理事長熊瑞梅教授發表《社會學與社會實踐:從東海到政大的經驗》。謝老師的演講是本土田野發展與國際理論脈絡的二重奏,向在場會眾分享了深厚的社會學研究功力與精彩;熊老師則分享了當年帶領社會學界走向國際,同時對抗中國官方欲排除我國際社會學會會籍的經驗。這兩場主題演講,我們看到社會學界前輩的無私分享與實踐努力。

年會中各社會學相關系所的研究企圖與主題,都非常精準地扣連晚近台灣在地以及國際的現實發展,例如,疫情與防制政策、從台灣與國際視野分析中國因素、亞太軍事變化的跨國比較、性別研究、能源轉型與淨零碳排、社區發展與團結經濟、南方的農村與農業、社會與經濟不平等、教育與人才培育等主題。

*團隊合作的學術社群

值得一提的是,上述學界的豐碩研究成果,許多是以團體組隊的方式呈現,顯示了社會學界的社群共學、團隊合作的趨勢,也看到了各社會相關系所之發展特色。屏大社發系的教師群也籌組了三個場次:地方學的教學與課程、非典型勞動者處境與工會發展、USR與農村創新實踐經驗。

另外要強調特點是,雖然是名為「社會學年會」,但社會學知識傳統向來就是強調跨域交流運用,所以這次年會的發表人、評論人、主持人,許多都是非社會學界的工作者。就以屏大為例,這次前來參與的師長,除了社發系之外,還有來自教育系、文創系、原專班、中文系、大武山學院等,也顯示了屏東大學合校以來強調的跨域合作,已經有了一定的成效。

*南方的熱情,全國的視野

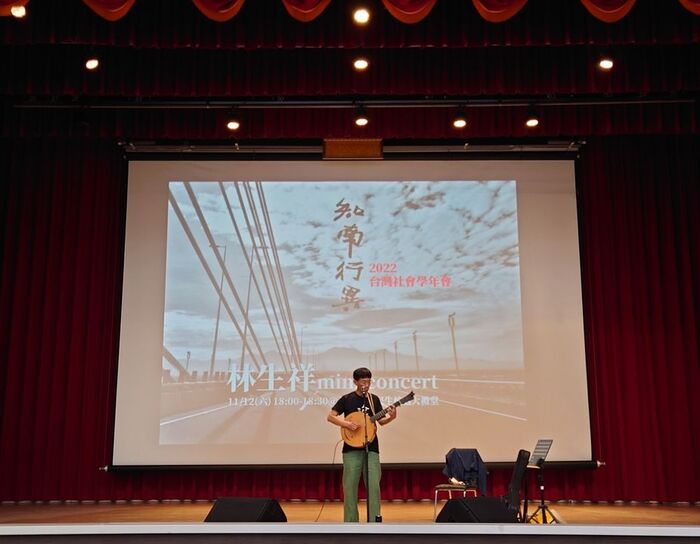

社發系做為地主,當然要充分呈現南方的熱情。除了學術交流之外,我們在第一天晚上,邀請到金曲、金音、金馬獎多重得主,美濃音樂工作者林生祥來舉行mini concert,接著由東港總舖師阿源師晚宴辦桌;開幕式邀請到原專班「古源穗藝術文化團」表演,社發系也分享了同學田野採集到的恆春民謠影片;兩天下午的茶點,則是由排灣族小農餐桌、枋寮蘇圓仔湯圓等在地小農提供的在地精緻點心。

做為系主任,我必須驕傲地感謝社發系的助理與同學所組成的工作團隊:他們在如此短的時間內,完成了讓全國社會學界稱讚驚艷的一次年會:設想細心,服務主動,禮貌周到之餘,竟然有其他學校老師跟我說:「你們的議事組同學有在聽耶,甚至做筆記!」做為老師,這真的是非常非常動人的回饋。

國內當前中國研究重要學者之一的吳介民老師,在回程旅途上,在臉書稱讚了這次屏東年會的經驗,開頭寫著:「我屏大,我驕傲。」溢美之辭,當然不敢當。台灣社會學會、中研院社會學研究所、中山大學逸仙中心都積極幫忙了籌備工作;屏大部分,研發處、人社院、秘書室、總務處等單位的協助,以及幾乎全程參加的陳永森校長,都促成了這次年會的精彩與美好。

年會第二天的最後一個時段,已是夜暮低垂,各場次仍然還很多人在聽;我自己籌組的場次在303教室,老中青各代,仍有七十幾人擠滿整間教室。2022年秋天,台灣社會科學的知識交流,屏東大學寫下重要一頁。

瀏覽數:

.png)